前苏联是实行计划经济的国家,企业的产品方向由国家统筹计划安排,企业间分工明确。

据了解,当时苏联建起了 从原材料、设备、设计、制造 等一整套完整的半导体工业体系,而且这整套工业体系是完整而独立的,当时仅有 美国 和

苏联 具备这种实力。

自苏联解体后,俄罗斯的芯片产业一蹶不振,99%的电子元件依靠进口,只在小部分领域如航天领域的芯片自己研发制造, 究其原因,这是为什么呢?

前苏联芯片产业布局过于分散

当年斯大林为了加强各个加盟国的联系,结合各地实际情况,把产业布局按照上下游关系分配到各个加盟国。 乌克兰是电子信息工业基地 ,

白俄罗斯是半导体工业和微电子工业基地 , 甚至连波罗的海三国也布局了半导体工厂 。

但随着苏联解体,苏联时代的完整的工业体系破碎化,而俄罗斯只继承了一部分前苏联的半导体遗产。

可俄罗斯寡头和西方国家继续用 非战争的方式 洗劫了苏联人民的财产,导致原苏联各加盟国军工领域,许多专家、教授失业,大量一流的工程师陷入赤贫。

前苏联半导体研发走的弯路

1)二战结束后,苏联意识到计算机技术的重要性,由于冷战时期禁运,苏联一直致力于研究、生产从半导体器件,到集成电路芯片,乃至计算机整机一整套产品。

<span

style="font-

size:

14px;"><img

src="https://pic2.zhimg.com/532f84d8cabf8f373397e3a3752d8431_b.jpg"

data-

rawwidth="650"

data-

rawheight="488"

class="origin_image

zh-lightbox-

thumb"

width="650"

data-

original="https://pic2.zhimg.com/532f84d8cabf8f373397e3a3752d8431_r.jpg"></span>

2)从上世纪50-60年代末,苏联的计算机产业思路是做自己的技术标准,走自己的路。

<span

style="font-

size:

14px;"><img

src="https://pic3.zhimg.com/a81b1bddc14d7cf0fdc4eb08a2694f66_b.jpg"

data-

rawwidth="450"

data-

rawheight="188"

class="origin_image

zh-lightbox-

thumb"

width="450"

data-

original="https://pic3.zhimg.com/a81b1bddc14d7cf0fdc4eb08a2694f66_r.jpg"></span>

应该说,在这一时期,苏联计算机产业比较完善,整体技术实力仅次于美国。比如说:

1956年莫斯科国立大学的研究员设计出人类历史上第一批三进制计算机“Сетунь”和“Сетунь

70”,1958年造出Сетунь样机,1960年“Сетунь”通过测试。

三进制表

大概是苏联高层对自己的科技心里也没底, 所以苏联官僚对这个“ 科幻产物” 持否定态度,

1965年“Сетунь”停产。取而代之的是一种二进制计算机,但价格却贵出2.5倍。这严重阻碍了苏联半导体技术的进一步发展。

3)从上世纪70年代开始,苏联计算机产业总体思路调整为仿造甚至剽窃、抄袭美国计算机技术,直至最终解体。

苏联克隆Intel8086处理器的M1810BM86处理器

下面这张图是Intel的8086处理器,是不是挺像的?

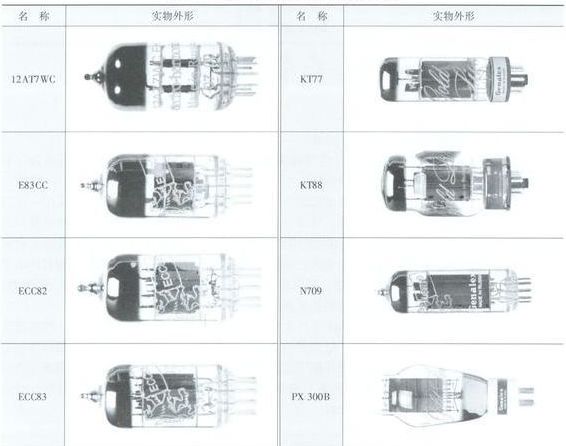

美苏争霸——电子管

在美苏两国争相发展集成电路的时期,苏联在军用电子设备上选择电子管,因为在核战环境下,存在大量的电磁脉冲,电子管基本不受干扰,而晶体管就挂了。

赫鲁晓夫也曾经表示:

“真空电子管在核电磁脉冲下的生存性能比晶体管要强,苏联以后不要搞晶体管,集中力量搞电子管小型化。”

电子管

到了20世纪70年代中期,苏联工程人员终于发现,电子管小型化的路已经走到尽头,如果再使电子管的体积减小一个数量级,其耗费将是天文数字。

相比较于俄罗斯,我国在 军用电子元件上 的自主化程度要比俄罗斯高得多,军用的CPU、DSP、T/R组件等关键电子元件全部国产化,但

民用领域 ,如手机、电脑等芯片还是严重依赖于美国,这是我们不可否认的,这需要正视。